仏壇にお供えした砂糖菓子や落雁の使い道に困っていませんか?

その砂糖や落雁は、供え終わった後も無駄にしないで、美味しい料理やお菓子に活用することができます。

特に落雁は、和菓子としても楽しむことができ、またアレンジレシピを試すことで新しい味わいを探求できます。

この記事では、仏壇にお供えした砂糖や落雁の使い道を紹介し、さらにそのアレンジレシピや保存方法についても詳しく説明します。

仏壇にお供えした落雁の使い道とは?

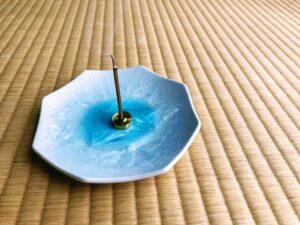

仏壇にお供えする落雁は、仏教における供え物の一部として重要な役割を果たしています。

落雁は、仏壇に供える際にはその形を崩さずに整然と並べることが一般的です。

落雁の役割とその重要性

落雁は、仏壇に供えられる際には、仏や先祖への感謝と供養の気持ちを表す象徴的な存在です。

特に仏教の儀式や行事で重要視されます。

仏壇に捧げられる砂糖は、心を込めた祈りの象徴であり、清らかな甘さが先祖や故人への感謝の気持ちを表しています。

古くから伝わる伝統において、砂糖は邪気を払う清浄な存在とされ、儀式の一環として非常に重要な意味を持ちます。

現代でも、家庭ごとに伝統を守りながら、砂糖の役割に対する理解を深めることで、日々の祈りや供養がより心豊かになります。

お供えの落雁はどうする?

供え終わった落雁は、崩して保存することで、後日和菓子やデザートとして活用することができます。

崩した落雁は、他の材料と合わせて新しいレシピに挑戦することができます。

例えば、和菓子に加工することで、家庭の食卓を彩るスイーツへと変化させることができます。

こうした活用法は、仏壇に捧げた砂糖に込められた思いを次世代へ伝える一助ともなり、無駄にすることなく大切に使い続ける文化の一端を担っています。

供え物と落雁の関係

供え物と落雁は、仏壇における重要な要素です。

供え物は、仏や先祖への感謝と供養の気持ちを表すために用いられ、落雁もその一部として重要な役割を果たしています。

砂糖の甘さは、供え物全体のバランスを整えるアクセントとなり、また、祭壇に並べることで、見た目にも美しく心を和ませる効果があります。

伝統行事の一部として、供え物と砂糖の組み合わせが生む温かい雰囲気は、現代の家庭でも大切にされ続けています。

落雁を使ったアレンジレシピ

仏壇にお供えした砂糖を有効活用する方法の一つに、落雁を使ったアレンジレシピがあります。

伝統的な和菓子として親しまれる落雁は、家庭で手軽に作ることができ、祭壇での供え物を活かす新たな一品となります。

落雁の基本の作り方

落雁は、上質な砂糖と米粉を主な材料として作られます。

まず、砂糖を丁寧に溶かし、焦がさないように注意しながら加熱してシロップ状に仕上げます。

次に、米粉を混ぜ込み、均一な生地を作り上げる工程が必要です。

生地ができたら、型に流し込み、冷やし固めた後、適当な大きさに切り分けると、伝統的な落雁の完成です。

基本の作り方を覚えることで、家庭でも簡単に落雁作りに挑戦できます。

落雁のアレンジ方法

基本の落雁に、季節の果物や抹茶、黒ごまなどを加えることで、オリジナルのアレンジ落雁が楽しめます。

生地に色とりどりの具材を混ぜ込んだり、トッピングを工夫することで、見た目にも華やかで、食べる人の心を引きつける一品に仕上がります。

家庭ならではのアイディアで、伝統と創造性を融合させた新たな和菓子を生み出すことができるのです。

和菓子としての活用法

落雁は、茶道の席や日常のおやつとしても愛される和菓子です。

供え物としての砂糖を利用して作った落雁は、特別な日に限らず、普段の生活の中でも楽しむことができます。

和菓子としての活用法は、見た目の美しさとともに、心にしみる優しい甘さが特徴です。

家庭で手作りすることで、味や質感に自分好みの調整が可能になり、家族みんなで楽しむひとときにも彩りを添えます。

祭壇の砂糖の崩し方

仏壇に捧げた砂糖は、時とともに固まりやすくなるため、適切な方法で崩す必要があります。

この章では、砂糖を上手に崩し、再利用するためのコツやレシピをご紹介します。

砂糖の塊を崩す方法

固まってしまった砂糖を柔らかく崩すためには、まず適度な温度と湿度の環境が必要です。

軽く温めた後、すり鉢や専用の道具を使って丁寧に砕くと、均一な粒状に戻すことができます。

無理に力を加えず、時間をかけることがポイントです。

こうした手法により、砂糖の風味を損なわずに再利用できる状態に戻すことが可能です。

崩した砂糖の保存方法

崩した砂糖は、湿気を避けるために密閉容器に入れて保存することが大切です。

特に、温度変化の少ない涼しい場所に置くことで、劣化を防ぐことができます。

保存方法を工夫することで、長期間にわたり風味や食感を保つことができ、次の料理や和菓子作りに活用する際も安心して使用できます。

崩した砂糖の活用レシピ

保存した砂糖は、そのままお茶請けとしても活用できるほか、和風デザートの材料としても大変便利です。

例えば、砂糖を加えた煮物や和風ゼリーにすることで、甘さのアクセントとして味に深みを与えることができます。

伝統の技法と現代のアイディアを融合させ、家庭で手軽に楽しめるレシピをいくつか試してみると、驚くほど多彩な味わいが広がります。

砂糖菓子との違い

お供え砂糖と市販の砂糖菓子は、一見似ているようでいて、実は用途や意味が大きく異なります。

この章では、砂糖菓子の種類や特徴、さらには伝統の砂糖との使い分けについて解説します。

砂糖菓子の種類と特徴

砂糖菓子には、煉菓、羊羹、最中など、さまざまな種類が存在します。

それぞれに独自の製法と風味があり、見た目の美しさもさることながら、保存性や口当たりにも特徴があります。

市販の砂糖菓子は、手軽に楽しめるおやつとして人気ですが、作り手のこだわりが感じられる逸品も多く、伝統の技法が今なお息づいています。

和三盆と砂糖の使い分け

和三盆は、その繊細な甘さと滑らかな口当たりで知られ、特に上品なお供え物や和菓子に用いられます。

一方、一般の砂糖は日常使いに適しており、用途に応じた使い分けが求められます。

どちらも砂糖でありながら、風味や用途の違いがあり、適切に使い分けることで、伝統と実用性を両立させることができます。

お供え砂糖とお菓子の関係

仏壇にお供えする砂糖は、単なる調味料以上の意味を持ち、心のこもった供養の象徴として位置づけられています。

対して、お菓子として販売される砂糖菓子は、日常の楽しみや贈答品としての役割を担っています。

この違いを理解することで、家庭内での使い分けが明確になり、より豊かな文化継承につながるのです。

日本の仏壇文化における砂糖

日本の仏壇文化は、先祖や故人への思いを形にする大切な伝統です。

砂糖はその中で、特に清浄な象徴として使われ、供え物としての意味を深める役割を果たしています。

ここでは、仏壇文化における砂糖の位置づけとその魅力に迫ります。

仏壇とお供え物の意味

仏壇に捧げられるお供え物は、家族の絆や先祖への感謝の気持ちを表す大切な儀式です。

砂糖はその中で、清らかな心と豊かな実りを象徴し、供養の場において欠かせない存在となっています。

伝統行事の一部として、日々の祈りや祭壇の飾りとしても大切に扱われ、家庭ごとの信仰や風習を支えています。

砂糖が持つ風味と文化

砂糖は、単なる甘味料としてだけでなく、その風味や色合いが文化的な価値を持っています。

古来より、砂糖の繊細な甘さは、祭事や儀式において清浄な気持ちを呼び起こすための重要な要素とされ、今もなお多くの家庭でその伝統が受け継がれています。

現代の生活においても、伝統の味わいと現代の感性を融合させる工夫が見られ、日常の中に深い意味が込められています。

地域ごとの供え物の違い

日本各地には、地域の風土や歴史に合わせた独自のお供え物のスタイルがあります。

砂糖の使い方も、地域によって微妙に異なり、例えば関西と関東ではその意味合いや調理法に違いが見られることもあります。

こうした地域性を学ぶことで、仏壇文化の多様性と深みを再認識し、各地の伝統に対する理解を深めることができます。

仏壇へのお供えの方法

仏壇へのお供えは、形式や量、配置にまで細かな配慮が必要です。

ここでは、初心者にも分かりやすいように、適切なお供えの方法や注意点について具体的に解説します。

適切なお供えの量

お供えの量は、家庭ごとの信仰や伝統、仏壇の大きさに応じて調整されます。

一般的には、あまり多すぎず少なすぎない適度な量を心掛け、見た目のバランスや祭壇全体の調和を意識することが大切です。

初めてのお供えの場合は、先輩世代のアドバイスを参考にすると安心です。

お供えの際の注意点

お供え物を準備する際には、清潔さや新鮮さに十分注意を払い、汚れや劣化したものは避けるようにします。

また、祭壇に捧げる前に一度手を清めるなど、心身ともに整えた状態で供えることが大切です。

こうした基本的な注意点を守ることで、伝統を尊重したお供えが実現できます。

仏壇のお供え物の基本

仏壇へのお供えは、砂糖や果物、花など多様な品々が並びます。

それぞれに意味が込められており、正しい配置や順序を守ることで、先祖や故人への敬意を最大限に表現することができます。

家庭ごとの伝統や地域の風習に合わせた基本を学ぶことで、誰でも安心してお供えを行うことが可能です。

砂糖の風味を楽しむ料理

仏壇に捧げた砂糖は、家庭料理にも応用できる魅力的な素材です。

ここでは、砂糖の持つ独特の風味を生かした料理のアイディアや、和風デザートのレシピについて詳しくご紹介します。

砂糖を使った料理のアイデア

砂糖は、料理に深みとコクを加える調味料としても活用できます。

例えば、煮物や照り焼きソースに加えることで、食材本来の旨味を引き立てながら、ほんのりとした甘さをプラスすることができます。

家庭で手軽に作れるレシピに取り入れることで、日常の食卓がより豊かな味わいに変わります。

甘さを引き立てる調味料

砂糖の風味を際立たせるためには、醤油やみりん、酢などの調味料とのバランスが重要です。

これらの調味料を上手に組み合わせることで、和食ならではの繊細な味わいを実現できます。

特に、伝統の味を再現するためには、各調味料の役割や分量を理解することがポイントとなります。

砂糖を効かせた和風デザート

和風デザートでは、砂糖が素材の味を引き出す大切な役割を果たします。

寒天や豆腐を使ったデザート、または季節の果物と組み合わせた一品など、砂糖の風味を存分に活かしたレシピは、家庭で手軽に作ることができます。

伝統とモダンが融合した新しいスイーツの提案も、料理の幅を広げる魅力のひとつです。

供え物としての銘菓

地域ごとに伝わる銘菓は、仏壇のお供え物としても高い人気を誇ります。

ここでは、各地の銘菓の特色や、砂糖との相性、選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。

地域の銘菓の紹介

日本各地には、歴史と風土を反映した独自の銘菓が存在します。

例えば、京都の八つ橋や和歌山のみかんゼリーなど、地域ごとの特色が色濃く現れた銘菓は、伝統のお供え物としても大変評価されています。

これらの銘菓は、地元ならではの味わいと共に、訪れる人々に温かな記憶を呼び起こします。

果物と砂糖の組み合わせ

銘菓に使われる果物と砂糖の組み合わせは、自然な甘さと爽やかさが絶妙なバランスを生み出します。

果物の酸味と砂糖の甘みが互いに引き立て合い、見た目にも華やかな仕上がりとなるため、祭壇や贈答用としても人気があります。

伝統の技法と現代のアイディアが融合した新たな供え物として、その魅力はますます広がっています。

供え物選びのポイント

供え物を選ぶ際には、見た目の美しさはもちろん、味や保存性、地域性など、さまざまな要素を考慮する必要があります。

特に、砂糖や果物といった素材は、季節ごとの変化や家庭の好みに合わせた工夫が大切です。

供え物選びのポイントを押さえることで、より心温まるお供えが実現し、家庭の伝統と文化を次世代に繋ぐことができます。

お砂糖の保存方法と注意点

家庭で使い切れなかった砂糖を長く楽しむためには、適切な保存方法と管理が欠かせません。

この章では、砂糖の種類ごとに最適な保存方法や、劣化を防ぐためのポイントについて詳しく説明します。

砂糖の種類による保存法

グラニュー糖や和三盆など、砂糖の種類によって最適な保存環境は異なります。

一般的には、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保存することが推奨されます。

種類ごとの特性を理解し、適切な保存方法を実践することで、風味や食感を長く保つことができます。

砂糖の劣化を防ぐ方法

砂糖は湿気や温度変化に敏感なため、劣化しやすい面があります。

密閉容器に入れ、必要に応じて乾燥剤を使用するなどの工夫が効果的です。

定期的に状態をチェックし、変色や固まりが見られる場合は、早めの対策を講じることが重要です。

適切な保存容器の選び方

保存容器は、密閉性や素材の安全性がポイントとなります。

プラスチック製やガラス製の容器の中でも、特に湿気を通しにくいものを選ぶとよいでしょう。

また、使いやすさや取り出しやすさも考慮し、家庭のキッチンに合った容器を選ぶことが、長期保存には欠かせません。

まとめ

今回の記事では、仏壇にお供えした砂糖の役割や使い道、さらには落雁をはじめとするアレンジレシピ、保存方法に至るまで、初心者にも分かりやすく丁寧に解説してきました。

伝統文化の一端としての砂糖の大切さを再認識するとともに、日常生活に取り入れることで、心温まる供養や家庭料理がより一層豊かになることを実感していただければ幸いです。