買い置きしていたじゃがいもからひょっこり緑色の芽が出ているのを見つけたことはありませんか?

せっかく買ったのに捨てるのはもったいない、でも食べても大丈夫なのかな?と悩んだことがある方も多いのではないでしょうか。

じゃがいもの芽には有毒成分が含まれていると聞いたことがあるけれど、実際のところどうなのか気になりますよね。

今回はそんなじゃがいもの芽について、安全に食べるための知識や正しい取り方、保存方法まで詳しくご紹介します。

これを読めば、もう「芽が出たから全部捨てる」という無駄をなくし、安心してじゃがいもを楽しむことができますよ。

じゃがいもの芽が出たらどうする?食べても大丈夫なのか

スーパーで買ってきたじゃがいもや、しばらく保存していたじゃがいもから芽が出ていることは珍しくありません。でも、そのじゃがいもをどうすればいいのか迷ってしまいますよね。芽が出たからといって全て捨ててしまうのはもったいないですが、安全面も気になるところです。ここでは、芽が出たじゃがいもの扱い方について詳しく見ていきましょう。

芽が出たじゃがいもは捨てるべき?

芽が出たじゃがいもを見つけたとき、「もう食べられないのかな」と思って捨ててしまう方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、芽さえしっかり取り除けば、多くの場合は食べることができます。

じゃがいもの芽には「ソラニン」と「チャコニン」という有毒成分が含まれていますが、これらは主に芽や緑色に変色した部分、皮の近くに集中しています。つまり、これらの部分を適切に取り除くことができれば、残りの部分は安全に食べることができるのです。

特に小さな芽が少し出ている程度であれば、その芽とその周辺をしっかり切り取ることで問題なく調理に使えます。ただし、じゃがいも全体が緑色に変色していたり、芽がたくさん出ていて大きく成長している場合は、内部にまで有毒成分が広がっている可能性があるため、残念ながら捨てた方が安全です。

また、柔らかくなったり、シワシワになったりしたじゃがいもも品質が落ちているため、食べるのは避けた方が無難でしょう。

家庭での判断基準としては、「芽が小さく、取り除ける範囲であり、じゃがいも自体がまだ固くて健康的な状態であれば食べられる」と覚えておくといいでしょう。無駄なく食材を使いたい気持ちは大切ですが、安全性を最優先に考えることが重要です。

じゃがいもの芽の危険性とは

じゃがいもの芽に含まれる有毒成分「ソラニン」と「チャコニン」は、植物が自らを守るために生み出す天然の防御物質です。これらの物質は、じゃがいもが光に当たったり、温度変化を受けたりすると生成量が増えます。特に芽の部分には高濃度に含まれているため、そのまま食べると食中毒を引き起こす可能性があるのです。

これらの有毒成分による食中毒の症状としては、まず口の中や喉の刺激感・渋み・苦みといった違和感から始まります。その後、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの消化器系の症状が現れることが多いです。さらに重症の場合は、頭痛やめまい、発熱、呼吸困難、血圧低下などの症状も起こりうるため、決して軽視できない問題です。

特に注意したいのは、これらの有毒成分は通常の調理過程では完全に分解されないという点です。煮る、焼く、電子レンジで加熱するといった調理法でも、ソラニンとチャコニンは残存します。そのため、「調理すれば大丈夫」という考えは危険で、必ず芽や緑色の部分は調理前に取り除く必要があります。

また、じゃがいもの品種によっても有毒成分の含有量は異なります。一般的に、新じゃがいもよりも貯蔵期間の長いじゃがいもの方が芽が出やすく、有毒成分も増えやすい傾向にあります。色の濃い紫色や赤色のじゃがいもでも、緑色に変色した部分は同様に注意が必要です。

食べてしまった場合のリスク

じゃがいもの芽を大量に食べると、最悪の場合、死亡するリスクもあります。ソラニンとチャコニンは神経毒としての作用もあり、重度の中毒症状を引き起こす可能性があるのです。ただし、通常の食事で致死量に達することは非常にまれで、相当量を摂取しなければならないことは覚えておきましょう。

一般に、成人の場合、体重1kgあたり約2~5mgのソラニンが中毒症状を引き起こすと言われています。たとえば、体重60kgの人であれば120~300mg程度で中毒症状が現れる可能性があります。

緑色に変色したじゃがいもには、100gあたり約10~100mgのソラニンが含まれることがあるため、理論的には数百グラムの緑色じゃがいもを食べると中毒症状のリスクがあることになります。

特に注意が必要なのは、子どもや高齢者、持病のある方です。体重が少ない子どもの場合、少量でも体重比で見れば高濃度になるため、より深刻な症状を引き起こす可能性があります。また、高齢者や消化器系・肝臓に問題を抱えている方も、毒素の代謝が遅い可能性があるため注意が必要です。

もし、じゃがいもの芽や緑色の部分を誤って食べてしまい、違和感や不調を感じた場合は、決して様子を見るだけにせず、すぐに医療機関を受診することをお勧めします。特に、呼吸困難や意識障害などの重篤な症状が現れた場合は、緊急で医療処置が必要になる可能性があります。

じゃがいもに含まれる成分ソラニンとチャコニンについて

じゃがいもの危険性について語るとき、必ず出てくるのがソラニンとチャコニンという成分です。これらの物質がどのようなもので、どのような影響をもたらすのか、詳しく理解することは安全にじゃがいもを食べるための第一歩です。科学的な知識を身につけて、正しくじゃがいもと付き合っていきましょう。

ソラニンとは?その症状と危険性

ソラニンは、ナス科の植物に含まれる天然のグリコアルカロイドの一種で、植物が害虫や微生物から身を守るための防御物質として機能しています。じゃがいもだけでなく、トマトやナスなど、ナス科の他の植物にも含まれていますが、特にじゃがいもの芽や緑色に変色した部分に高濃度で存在します。

ソラニン中毒の症状は摂取量によって異なりますが、一般的には摂取後30分から3時間以内に現れることが多いです。まず最初に感じるのは、口の中の渋みや苦みといった不快感です。これは、ソラニンが口腔粘膜を刺激することによって起こります。そして、それに続いて消化器系の症状が現れます。

具体的には、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの症状です。

さらに多くのソラニンを摂取すると、より重篤な症状が現れることがあります。頭痛、めまい、発熱、血圧の変動、呼吸困難などの神経系や循環器系の症状です。特に深刻な場合には、意識障害や昏睡状態に陥ることもあります。これは、ソラニンがアセチルコリンという神経伝達物質の働きを阻害し、神経系の機能を妨げるためです。

ソラニンの毒性は耐熱性があり、通常の調理温度では分解されないという特徴があります。つまり、芽や緑色の部分があるじゃがいもをどんなに熱心に調理しても、有毒成分は残ってしまうのです。

そのため、調理の前に芽や緑色の部分を十分に取り除くことが重要です。また、ジャガイモを水にさらすことで、一部のソラニンは溶出しますが、完全に除去することはできません。

チャコニンとの違いとその影響

チャコニンもソラニンと同様にじゃがいもに含まれるグリコアルカロイドの一種ですが、化学構造が少し異なります。一般的なじゃがいもでは、ソラニンとチャコニンの割合は約40:60と言われており、チャコニンの方がやや多く含まれています。両者は化学的に非常に似ているため、毒性や症状もほぼ同じです。

チャコニンの特徴としては、ソラニンよりもやや苦味が強く、舌で感じる刺激性がわずかに異なる点が挙げられます。また、チャコニンは特に皮の近くに多く分布しており、じゃがいもの皮をむく際には注意が必要です。特に、緑色に変色した皮の部分には高濃度のチャコニンが含まれていることがあります。

興味深いことに、じゃがいもの品種によって、ソラニンとチャコニンの含有比率は異なります。近年の品種改良では、これらの有毒成分の含有量が少ない品種が開発されていますが、保存状態や環境条件によっては、どんな品種でも有毒成分が増加する可能性があります。

ソラニンとチャコニンの影響は相加的であり、両方を摂取することでその毒性効果は単純に足し合わされます。つまり、ソラニン単独よりも、ソラニンとチャコニンの両方を含む緑色のじゃがいもや芽の部分は、より高い毒性を持つ可能性があるのです。

これが、緑色の部分や芽を徹底的に取り除くことが推奨される理由の一つです。

また、妊娠中の女性は特に注意が必要とされています。動物実験では、高濃度のソラニンやチャコニンが胎児に悪影響を及ぼす可能性が示唆されているためです。妊娠中は、芽や緑色の部分がなくても、じゃがいもの皮はしっかりむいて食べることが安全策と言えるでしょう。

ソラニンが発生する原因と見分け方

ソラニンとチャコニンが増加する主な原因は、じゃがいもが光に当たることです。特に直射日光や明るい照明の下に置かれたじゃがいもは、防御反応として有毒成分を増やします。これは、じゃがいもが本来地中で育つ作物であり、光に当たるという「異常な状態」に対する自己防衛反応なのです。

光に当たったじゃがいもは、皮の部分が緑色に変色します。これはクロロフィル(葉緑素)の生成によるもので、ソラニン自体は無色ですが、クロロフィルの生成とソラニンの増加は同時に起こることが多いため、緑色の変色はソラニン増加の良い指標となります。

ただし、緑色になっていなくても内部にソラニンが増加している場合もあるため、芽が出ている部分は特に注意が必要です。

また、温度変化もソラニン生成に影響します。低温(4℃以下)や高温(20℃以上)で保存すると、じゃがいものストレスとなり、ソラニン生成が促進されることがあります。理想的な保存温度は7~10℃と言われています。このため、冷蔵庫の野菜室(通常5℃前後)で保存すると、意外にもソラニン生成が促進される可能性があるのです。

物理的な衝撃もソラニン生成の原因になります。収穫時や輸送時に傷ついたじゃがいもは、その傷を治癒するためにソラニンを生成することがあります。このため、表面に打撲や傷がある場合は、その部分を多めに切り取ることをお勧めします。

ソラニンが増加したじゃがいもの見分け方としては、まず目視で緑色の変色がないかをチェックします。特に日光に当たりやすい部分を注意深く観察しましょう。次に、芽の有無と大きさをチェックします。芽が大きく成長しているほど、ソラニン含有量が多い可能性があります。

また、じゃがいもを切ったときに、皮の下の部分が緑色になっていないかも確認することが大切です。

最後に、味や食感の変化も重要な指標です。ソラニン含有量が増えたじゃがいもは、苦みや渋みを感じることがあります。もし調理中や食べている最中に異常な苦みを感じたら、すぐに食べるのをやめて、残りのじゃがいもをチェックしましょう。

じゃがいもの芽を取り除く方法

じゃがいもの芽には有毒成分が含まれていることがわかりましたが、正しい方法で芽を取り除けば安全に食べることができます。ここでは、芽の取り除き方のコツや、調理前の下処理について詳しくご紹介します。適切な方法で芽を取り除き、美味しくじゃがいもを楽しみましょう。

芽を取り除く時の注意点

じゃがいもの芽を取り除く際には、いくつかの重要な注意点があります。まず最も大切なのは、芽だけでなく、その根元までしっかりと取り除くことです。芽の根元部分にはソラニンやチャコニンが特に多く含まれているため、表面の芽だけを取り除いても、根元が残っていれば有毒成分も残ってしまいます。

具体的には、芽の周りを「くり抜く」イメージで、やや深めに切り取ることをお勧めします。芽が出ている部分の周囲約1cm程度は、見た目には問題なくても有毒成分が浸透している可能性があるため、少し多めに切り取った方が安全です。特に芽が大きく成長しているじゃがいもでは、より広範囲を取り除く必要があります。

また、芽を取り除く際には、緑色に変色した部分も必ず取り除きましょう。緑色の変色は、光によってクロロフィルが生成された証拠であり、同時にソラニンやチャコニンも増加している可能性が高いです。緑色の部分は皮だけでなく、内部にまで及んでいることがあるため、変色部分はすべて切り取るようにしましょう。

さらに、芽を取り除いた後のじゃがいもの状態もチェックすることが重要です。もし内部まで緑色に変色していたり、異常な硬さや柔らかさがあったりする場合は、安全のために使用を控えた方がよいでしょう。また、カビが生えていたり、腐敗の兆候があるじゃがいもは、芽を取り除いても食べるべきではありません。

最後に、芽を取り除いた後は、必ず手をよく洗いましょう。ソラニンやチャコニンは皮膚を通じて吸収される可能性は低いですが、手から口に入ることを防ぐためにも、作業後の手洗いは重要です。

特に小さなお子さんがいる家庭では、芽の取り除き作業は大人が行い、取り除いた芽はすぐにゴミ箱に捨てて、お子さんの手の届かないようにしましょう。

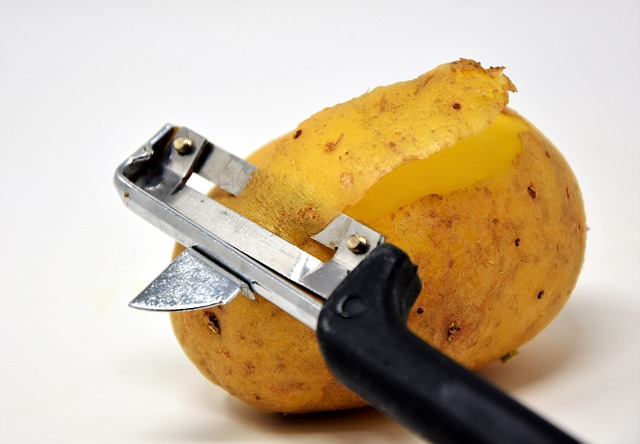

包丁やピーラーの使い方のコツ

じゃがいもの芽を効率的かつ安全に取り除くには、適切な道具の使い方が重要です。まず、包丁を使う場合のコツをご紹介します。芽を取り除く際は、先の尖った小型の包丁や、果物ナイフが便利です。これらを使うと、芽の周りを円錐状にくり抜くように切り取ることができます。

包丁でくり抜く際のポイントは、芽の根元に包丁の先端を斜めに差し込み、円を描くようにしてくり抜くことです。このとき、浅すぎると有毒成分が残りますし、深すぎるとじゃがいもが無駄になってしまいます。

一般的には、芽の根元から約5mm程度の深さが適切とされています。また、緑色に変色している部分がある場合は、その部分も同様に包丁でしっかりと切り取りましょう。

次に、ピーラーを使った芽の取り除き方ですが、ピーラーは主に皮むきに適しており、芽の除去には少し工夫が必要です。通常のピーラーでは芽の根元まで取り除くことが難しいため、まずピーラーで皮をむいた後、芽の部分だけを包丁などで別途くり抜くという二段階の方法がお勧めです。

ただし、最近ではじゃがいもの芽取り専用の「芽取り器」も販売されています。これは先端が湾曲した形状になっており、芽をきれいにくり抜くことができる便利な道具です。頻繁にじゃがいもを使う家庭では、このような専用道具を一つ持っておくと良いでしょう。

また、じゃがいもを大量に処理する場合は、スプーンの縁を使う方法も便利です。スプーンの縁で芽の周りをこするように動かすと、芽とその周辺部分を効率よく取り除くことができます。特に新じゃがいもなど、皮の薄いじゃがいもではこの方法が有効です。

どの方法を使うにしても、最終的には目視で確認し、芽や緑色の部分が残っていないことを確認することが大切です。特に、じゃがいもの「へそ」と呼ばれる部分には小さな芽が隠れていることがあるので、注意して確認しましょう。

調理前の下処理方法

じゃがいもの芽を取り除いた後も、さらに安全性を高めるための下処理方法があります。まず基本となるのが、じゃがいもの皮をしっかりとむくことです。皮の近くには有毒成分が比較的多く含まれているため、特に子どもや高齢者が食べる場合は、皮はすべてむいた方が安心です。

皮をむいた後は、水にさらすことも効果的です。切ったじゃがいもを冷水に30分程度さらすことで、水溶性のソラニンの一部を溶出させることができます。ただし、この方法でもすべての有毒成分を取り除くことはできないため、あくまで補助的な方法として考えましょう。水にさらす際には、水を何度か取り替えるとより効果的です。

また、じゃがいもを切る際のポイントとして、芽を取った部分から切り始めることをお勧めします。これにより、もし取り残した芽や変色部分があった場合にも、すぐに発見して取り除くことができます。切ったじゃがいもの断面に緑色の部分が見つかった場合は、その部分も必ず取り除きましょう。

酢水に浸す方法も一部で推奨されています。水1リットルに対して大さじ1程度の酢を加えた酢水にじゃがいもを15〜20分浸すことで、表面のソラニンを一部除去できるという説があります。ただし、この方法の効果については科学的な検証が十分でないため、あくまで補助的な方法として考えるべきでしょう。

調理方法については、煮る、焼く、蒸すなどの一般的な調理法でソラニンは完全には分解されないことを覚えておきましょう。特に、電子レンジ調理では中心部まで十分に加熱されないことがあるため、注意が必要です。じゃがいもは必ず中心部までしっかりと加熱することをお勧めします。

最後に、調理後の味見も重要です。もしじゃがいも料理に強い苦みや渋みを感じた場合は、ソラニンやチャコニンが残っている可能性があります。そのような場合は、安全のためにその料理の摂取を控えるべきです。料理の味に少しでも違和感を感じたら、特に小さなお子さんには食べさせないようにしましょう。

じゃがいもの保存方法と保管のコツ

じゃがいもを安全に長持ちさせるには、適切な保存方法が欠かせません。正しい保存方法を知れば、芽が出るのを防ぎ、無駄なく美味しくじゃがいもを楽しむことができます。温度管理から保存場所の選び方まで、家庭でできるじゃがいもの保存テクニックをご紹介します。

冷蔵庫での保存とその温度管理

意外かもしれませんが、じゃがいもは一般的な冷蔵庫の温度(約3〜5℃)では最適に保存できません。冷蔵庫内の低温環境は、じゃがいもにとってストレスとなり、デンプンが糖に変わる「低温糖化」を引き起こします。これにより、調理した際にじゃがいもが黒くなったり、甘みが強くなったりする原因になります。

また、低温ストレスによってソラニンなどの有毒成分の生成が促進されることもあります。

じゃがいもの理想的な保存温度は7〜10℃と言われており、これは一般的な冷蔵庫の温度よりも高めです。もし冷蔵庫で保存する場合は、野菜室の中でも比較的温度が高い場所を選び、必ず光が当たらないように不透明な袋や容器に入れることが重要です。

また、冷蔵庫内の湿度も考慮する必要があります。冷蔵庫内は比較的乾燥しているため、じゃがいもが水分を失って萎びてしまうことがあります。これを防ぐには、穴を開けたビニール袋に入れたり、湿らせた(絞った)キッチンペーパーで包んだりするといった工夫が効果的です。

冷蔵庫での保存期間は、一般的に1〜2週間程度が目安です。長期保存を考えている場合は、後述する常温保存の方が適しています。また、冷蔵庫から取り出したじゃがいもはすぐに調理せず、少し室温に戻してから調理すると、より美味しく仕上がります。

最後に、冷蔵庫内でじゃがいもとりんごやバナナなどのエチレンガスを多く発生させる果物を一緒に保存することは避けましょう。エチレンガスはじゃがいもの発芽を促進する恐れがあります。また、玉ねぎとの併置も、互いの香りが移るため避けた方が良いでしょう。

常温保存時の注意点

じゃがいもの保存に最も適しているのは、実は常温保存です。ただし、ただ単に室内に置いておけばよいというわけではなく、いくつかの重要な条件があります。まず、保存場所は直射日光が当たらない暗所を選ぶことが最も重要です。光はソラニンの生成を促進するため、光の当たる場所での保存は絶対に避けるべきです。

次に重要なのが温度管理です。じゃがいもの理想的な保存温度は7〜10℃ですが、一般的な家庭の室温はこれよりも高いことが多いです。夏場は特に室温が20℃を超えることもあり、この温度ではじゃがいもの呼吸が活発になり、早く劣化してしまいます。

そのため、夏場は比較的涼しい場所(床下収納や北向きの押入れなど)を選ぶか、少量ずつ購入して早めに消費することをお勧めします。

湿度も重要な要素です。湿度が低すぎるとじゃがいもが乾燥して萎びてしまい、高すぎると腐敗やカビの原因になります。理想的な湿度は80〜90%程度ですが、家庭でこの湿度を正確に管理するのは難しいでしょう。そこで実用的な方法として、風通しがよくやや湿り気のある環境を作ることが大切です。

常温保存の際には、じゃがいもをネットや紙袋など通気性の良い容器に入れることをお勧めします。密閉容器はじゃがいもの呼吸によって内部に水分や二酸化炭素がたまり、腐敗の原因になります。また、じゃがいもは互いに接触させず、少し間隔を空けて保存すると、カビや腐敗が広がるのを防ぐことができます。

定期的なチェックも重要です。1週間に1回程度、じゃがいもの状態を確認し、芽が出始めていたり、柔らかくなっていたりするものは早めに使いましょう。「一個の腐ったりんごが樽全体を腐らせる」ということわざがあるように、一つでも傷んだじゃがいもがあると、他のじゃがいもにも悪影響を及ぼす可能性があります。

購入後の扱いにも注意が必要です。スーパーで購入したじゃがいもは、土がきれいに落とされていることが多いですが、実はこの土にはじゃがいもを保護する効果があります。家庭菜園などで収穫したじゃがいもを保存する場合は、土を軽く落とす程度にして、水で洗わずに保存すると長持ちします。

新聞紙やキッチンペーパーの活用法

じゃがいもの保存には、家庭にある新聞紙やキッチンペーパーを活用する方法が非常に効果的です。これらの紙製品には、適度な湿度を保ちながらも過剰な水分を吸収する性質があり、じゃがいもの理想的な保存環境を作るのに役立ちます。

新聞紙を使った保存方法としては、まず新聞紙を2〜3枚重ねて広げ、その上にじゃがいもを置きます。このとき、じゃがいも同士が直接触れ合わないように少し間隔を空けることがポイントです。次に、じゃがいもを包むように新聞紙を折りたたみ、輪ゴムやひもで軽く縛ります。

このパッケージを段ボール箱や紙袋の中に入れて、暗所で保存します。

新聞紙には光を遮断する効果もあるため、ソラニンの生成を抑制する効果も期待できます。また、新聞紙はじゃがいもから出る水分を適度に吸収し、湿度を調整する役割も果たします。ただし、新聞紙は定期的に交換することをお勧めします。

1〜2週間に一度、新しい新聞紙に交換することで、じゃがいもの鮮度を長く保つことができます。

キッチンペーパーを使う方法も同様です。キッチンペーパーに軽く霧吹きで水を吹きかけて湿らせ(しっかり絞る)、それでじゃがいもを包みます。これをビニール袋や紙袋に入れて保存することで、適度な湿度環境を作ることができます。

特に乾燥しやすい冬場は、このように湿度を与えることでじゃがいもの萎びを防ぐことができます。

また、りんごなどのエチレンガスを発生させる果物と一緒に保存すると、じゃがいもの発芽が促進されることがあります。新聞紙やキッチンペーパーには、このエチレンガスを一定程度吸収する効果もあるため、他の野菜や果物と一緒に保存する場合にも役立ちます。

さらに、新聞紙やキッチンペーパーには、じゃがいもを保存する際の衝撃吸収材としての役割もあります。じゃがいもは衝撃に弱く、打撲するとその部分から劣化が進むことがあります。紙で包むことで、じゃがいも同士の接触や外部からの衝撃を和らげることができます。

最後に、これらの紙製品を使った保存方法は環境にもやさしい点も魅力です。使用後の新聞紙やキッチンペーパーは、再利用や堆肥化も可能です。特に家庭菜園をしている方は、使用済みの新聞紙を細かく裁断して堆肥に混ぜると、よい土ができるでしょう。

芽が出たじゃがいもを使った安全なレシピ

芽を適切に取り除いたじゃがいもは、様々な料理に活用できます。安全に調理するためのポイントや、芽が出たじゃがいもでも美味しく作れるレシピのアイデアをご紹介します。正しい下処理と調理方法で、じゃがいもの魅力を最大限に引き出しましょう。

調理によるソラニンの減少

じゃがいもの有毒成分であるソラニンやチャコニンは、残念ながら通常の調理過程では完全に分解されることはありません。しかし、適切な調理方法を選ぶことで、これらの成分をある程度減らすことは可能です。

まず、じゃがいもを水にさらすことで、ソラニンの一部を溶出させることができます。皮をむいて小さく切ったじゃがいもを、30分程度冷水に浸しておくことをお勧めします。水を何度か取り替えるとより効果的です。

特に芽を取り除いたばかりのじゃがいもや、少し緑色が残っているじゃがいもには、この水さらしの工程を入れることをお勧めします。

次に、茹でる調理法もソラニン減少に効果的です。じゃがいもを茹でると、茹で汁に一部のソラニンが溶け出します。特に酸性の茹で汁(少量の酢やレモン汁を加えた水)では、より多くのソラニンが溶出するという研究結果もあります。

ただし、溶け出したソラニンは茹で汁に残るため、この茹で汁を料理に使用することは避けるべきです。

フライドポテトやポテトチップスなどの揚げ物調理の場合は、高温の油でじゃがいもを調理するため、表面のソラニンの一部が油に溶け出す可能性があります。しかし、油に溶け出したソラニンは油に残るため、この油を繰り返し使用することは避けた方が無難です。

電子レンジ調理は、水を使わないため、ソラニンの溶出効果はあまり期待できません。電子レンジでじゃがいもを調理する場合は、事前の芽取りと皮むきをより丁寧に行うことが重要です。また、電子レンジ調理後に中心部が生の状態で残っていないか確認しましょう。

最後に、どの調理方法を選んでも、じゃがいもは必ず中心部までしっかりと加熱することが大切です。加熱が不十分だと、中心部のソラニンが残存する可能性があるだけでなく、食感や味も損なわれてしまいます。

特にマッシュポテトやポテトサラダなど、加熱したじゃがいもをつぶして使う料理の場合は、つぶす前にじゃがいもが完全に火が通っているか確認しましょう。

食感を活かした料理法

芽を取り除いたじゃがいもを使う際には、じゃがいもの食感を最大限に活かす調理法を選ぶと良いでしょう。特に少し古くなったじゃがいもは、水分が抜けてでんぷん質が増すため、ホクホクとした食感を楽しめる料理に向いています。

まず、定番中の定番、肉じゃがです。じゃがいもの芽をしっかり取り除き、大きめに切って煮込むことで、煮崩れしにくく、中はホクホクの美味しい肉じゃがが完成します。少し古くなったじゃがいもは煮崩れしにくいため、煮込み料理に最適です。

また、じゃがいもを最初に少し油で炒めてから煮込むことで、さらに煮崩れを防ぎ、コクのある味わいになります。

次に、マッシュポテトもおすすめです。古めのじゃがいもは水分が少なく、でんぷん質が多いため、ふんわりとしたマッシュポテトになります。作り方は、皮をむいたじゃがいもを小さめに切って塩水で茹で、完全に火が通ったらお湯を捨て、再び鍋に戻して弱火で水分を飛ばします。

そこにバターや牛乳、塩こしょうを加えてつぶすだけで、シンプルながら絶品のマッシュポテトが完成します。

グラタンやドリアのじゃがいもトッピングもおすすめです。マッシュポテトを具材の上にのせて、オーブンで焼き色がつくまで焼くと、表面はカリッと中はホクホクの美味しいじゃがいも料理になります。このとき、マッシュポテトに溶けるチーズを混ぜ込むと、より濃厚な味わいになります。

フライドポテトやポテトチップスも、古めのじゃがいもで作るとカリッとした食感になります。ただし、これらの料理は高温の油で調理するため、じゃがいもの皮はしっかりむき、芽や緑色の部分は完全に取り除く必要があります。

特に自家製ポテトチップスを作る場合は、スライスを薄くすることで中までしっかり火が通り、より安全に調理できます。

最後に、じゃがいもガレットも古めのじゃがいもの食感を活かせる料理です。すりおろしたじゃがいもを水気を絞ってフライパンで両面をこんがり焼くだけの簡単料理ですが、古めのじゃがいもで作ると水分が少なく、より香ばしく仕上がります。

塩こしょうだけのシンプルな味付けでも十分美味しいですが、刻んだハーブやベーコンを混ぜるとさらに風味豊かになります。

食材としてのじゃがいもの可能性

じゃがいもは非常に多様性のある食材で、世界中の様々な料理に使われています。芽をしっかり取り除いた後は、じゃがいもの可能性を最大限に引き出すレシピに挑戦してみましょう。

じゃがいもは主食としても副菜としても使える万能食材です。例えば、スペインのオムレツ「トルティージャ」は、じゃがいもと卵だけでできる簡単なレシピながら、奥深い味わいの料理です。じゃがいもを薄切りにして油でじっくり炒め、溶き卵と混ぜ合わせてフライパンで両面を焼くだけで、立派な一品になります。

冷めても美味しいので、お弁当やピクニックにもおすすめです。

インド料理の「アルーゴビ」も、じゃがいもの魅力を引き出す料理の一つです。じゃがいもとカリフラワーをカレースパイスで炒めた料理で、スパイスの香りとじゃがいものホクホク感が絶妙にマッチします。カレー粉でも代用可能なので、家庭でも気軽に作れます。

また、同じくインド料理の「サモサ」は、スパイスで味付けしたじゃがいもを小麦粉の皮で包んで揚げた料理で、おやつやおつまみにぴったりです。

ロシアの伝統的なスープ「ボルシチ」にも、じゃがいもは欠かせない食材です。ビーツ、キャベツ、ニンジンなどの野菜と共にじゃがいもを煮込むことで、栄養バランスの良いスープになります。じゃがいもは煮込み料理において、とろみをつける役割も果たします。

次に、じゃがいもを使ったデザートにも挑戦してみましょう。意外に思えるかもしれませんが、じゃがいもはその優しい甘みを活かして、スイートポテトのように甘いお菓子にも使えます。例えば、茹でたじゃがいもをつぶして砂糖とバターを加え、シナモンで風味をつけて焼き上げれば、じゃがいも版のスイートポテトの完成です。

また、じゃがいも餅も人気のレシピで、茹でたじゃがいもとシルクスイートを混ぜて小さく丸め、フライパンで焼いて醤油をからめれば、もちもちとした食感の和風デザートになります。

さらに、家庭料理の定番「コロッケ」も、じゃがいもの可能性を広げる料理です。マッシュポテトに様々な具材(ひき肉、シーフード、チーズ、カレーなど)を混ぜることで、毎回違った味わいを楽しめます。衣をつけて揚げるだけでなく、オーブンで焼いてヘルシーなコロッケにアレンジすることも可能です。

最後に、じゃがいもは発酵食品の原料としても使えます。例えば、ロシアの伝統的な飲み物「クヴァス」は、じゃがいもを発酵させて作ることもあります。また、じゃがいもを使った自家製の酵母パンも、独特の風味と食感を楽しめます。

発酵によって、じゃがいもに含まれる栄養素の吸収率が高まる効果も期待できます。

食中毒を防ぐためのポイント

じゃがいもを安全に食べるためには、ソラニンやチャコニンによる食中毒を防ぐことが重要です。どのような基準で芽を取り除けばよいのか、食中毒の症状や対処法について詳しく解説します。知識を身につけて、じゃがいもを安心して楽しみましょう。

食べれられる判断と芽の取り方

じゃがいもを安全に食べるためには、まず正しい判断基準を持つことが重要です。じゃがいもの状態を見て「食べられるか食べられないか」を判断する際のポイントをいくつか紹介します。

まず最も重要な判断基準は、じゃがいもの芽の大きさと数です。小さな芽が少し出ている程度であれば、その芽とその周辺をしっかり切り取ることで安全に食べることができます。具体的には、芽の長さが1cm未満で、じゃがいも全体に占める芽の割合が少ない場合は、芽を取り除いて食べても大丈夫でしょう。

一方、芽が2cm以上に成長していたり、じゃがいも全体に多数の芽が出ていたりする場合は、内部まで有毒成分が広がっている可能性が高いため、食べない方が無難です。特に、芽が太く力強く成長しているじゃがいもは、すでに栄養の多くが芽に送られている状態なので、食味も落ちている可能性があります。

次に、じゃがいもの色を確認します。皮や内部が緑色に変色している場合は、光に当たってクロロフィルとソラニンが生成されている証拠です。緑色の変色が皮だけで、その部分を厚めに皮むきすれば問題ないこともありますが、内部まで緑色に変色している場合は食べるのを避けるべきです。

じゃがいもの硬さも重要な判断基準です。健康なじゃがいもは適度な硬さがありますが、柔らかくなっていたり、シワシワになっていたりするじゃがいもは、すでに劣化が進んでいます。このようなじゃがいもは、芽が出ていなくても食味が落ちているので、料理には向きません。

カビの有無も確認しましょう。黒や白、青緑色のカビが生えているじゃがいもは、たとえカビの部分を切り取っても、すでにカビの毒素が内部に広がっている可能性があるため、捨てるべきです。また、異臭がするじゃがいもも同様に捨てましょう。

じゃがいもの芽を取る際は、芽の根元まで含めてくり抜くことが重要です。芽の周りには有毒成分が集中しているため、表面の芽だけを取るのではなく、その下の部分も含めて切り取る必要があります。ポテトアイと呼ばれる芽の生える凹みの部分は特に注意深くチェックしましょう。

最後に、判断に迷ったときは安全側に倒すことが大切です。「食べられるかもしれない」と思っても、少しでも不安があるじゃがいもは使わない方が賢明です。特に小さな子どもや高齢者、妊婦さんがいる家庭では、より慎重に判断することをお勧めします。

では、どこまでの芽が大丈夫なのか

じゃがいもの芽がどの程度まで許容できるのかについて、より具体的な基準を見ていきましょう。これは多くの家庭で悩むポイントですが、いくつかの目安があります。

まず、芽のサイズに関しては、一般的に芽の長さが5mm以下の小さな芽であれば、その芽とその周囲約1cmを取り除くことで安全に食べられることが多いです。これは、小さな芽の段階ではソラニンの生成がまだ限定的であることが多いためです。

一方、芽が1cm以上に成長している場合は注意が必要です。特に、芽が2cm以上になると、じゃがいも内部にまでソラニンが広がっている可能性が高まります。このような場合は、芽の周囲を広めに(芽の周り2cm程度)取り除いても、内部のソラニン濃度が高い可能性があるため、使用を避けた方が無難です。

また、芽の数も重要な判断基準です。じゃがいもに1〜2個の小さな芽があるだけなら、それらをしっかり取り除けば問題ないことが多いですが、じゃがいも全体に多数の芽が出ている場合は、すでに全体的に劣化が進んでいる可能性が高いため、食べない方が安全です。

芽の色や形状も注目すべきポイントです。健康的な芽は淡い色をしていることが多いですが、濃い緑色や紫色の芽は有毒成分の含有量が多い可能性があります。また、芽が強くたくましく成長しているじゃがいもは、じゃがいも自体の栄養分の多くが芽に送られている状態なので、食味も落ちています。

緑色の変色に関しては、表面の皮だけが緑色になっている場合は、通常より厚めに皮をむけば安全に食べられることが多いです。目安としては、緑色の部分から5mm程度深く皮をむくと良いでしょう。

ただし、切ったときに内部まで緑色になっている場合は、その部分は必ず取り除き、緑色が広範囲に広がっているじゃがいもは使用を避けるべきです。

じゃがいもの品種によっても、ソラニン含有量や芽の生え方には差があります。一般的に、新品種のじゃがいもは従来品種に比べてソラニン含有量が少なくなるよう改良されていることが多いですが、それでも芽や緑色の部分には注意が必要です。

最後に、市販のじゃがいもと家庭菜園で育てたじゃがいもでは、基準が若干異なることもあります。市販のじゃがいもは出荷前に発芽抑制処理をされていることが多いため、芽が出るまでにより長い時間がかかります。

一方、家庭菜園のじゃがいもは自然な状態で保存されることが多いため、芽が出やすいものの、適切に管理されていれば新鮮なうちに芽が出ることもあります。このような場合は、芽さえしっかり取り除けば、比較的安全に食べられることが多いです。

食中毒の症状と対処法

じゃがいもの有毒成分であるソラニンやチャコニンによる食中毒の症状と、もし症状が出た場合の対処法について知っておくことは重要です。適切な知識があれば、万が一の際にも冷静に対応することができます。

ソラニン中毒の症状は、摂取量によって軽度から重度まで様々です。まず最初に現れる症状としては、口の中や喉の渋みや苦みといった不快感です。これは、ソラニンが舌や口腔内の粘膜を刺激することによって起こります。この段階で「何か変だな」と感じたら、すぐに食べるのをやめることが重要です。

初期症状の後、30分から3時間以内に消化器系の症状が現れることが多いです。具体的には、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの症状です。これらの症状は、ソラニンが消化管を刺激することによって引き起こされます。比較的軽度の中毒では、これらの消化器症状が主な症状となることが多いです。

摂取量が多い場合や、体質的に感受性が高い場合には、さらに深刻な症状が現れることがあります。頭痛、めまい、発熱、筋肉の脱力感、震え、瞳孔の散大、意識障害などの神経系の症状です。

特に重篤な場合には、呼吸困難や循環器系の障害(血圧低下、不整脈など)を引き起こすこともあります。

食中毒の症状が現れた場合の対処法としては、まず何よりも医療機関の受診が重要です。特に複数の症状が同時に現れている場合や、症状が急速に悪化している場合は、迷わず救急車を呼ぶか、すぐに病院に行きましょう。

医療機関に行く前や、軽度の症状の場合には、以下のような応急処置が有効です。まず、水分をこまめに摂取して、体内の毒素の排出を促します。ただし、激しい嘔吐や下痢がある場合は、少量ずつ頻繁に水分を取るようにしましょう。

また、吐き気がある場合は、無理に食事を取らず、胃に負担をかけないようにすることも大切です。

病院に行く際には、何を食べたのか、いつ頃食べたのか、最初に症状が現れたのはいつか、といった情報を医師に伝えられるよう、覚えておくことが重要です。特に、家族や友人など複数の人が同じ食事をして同様の症状が出ている場合は、その情報も医師に伝えましょう。

ソラニン中毒の治療は、基本的には対症療法が中心となります。医師の指示に従い、点滴による水分補給や、吐き気・下痢を抑える薬の投与などが行われることが多いです。重症の場合は入院が必要になることもありますが、適切な治療を受ければ、多くの場合は数日で回復します。

最後に、予防が最も重要であることを忘れないでください。適切にじゃがいもの芽や緑色の部分を取り除き、保存方法に注意すれば、ソラニン中毒のリスクは大幅に低減できます。また、じゃがいも料理を食べる際に苦みや渋みを感じたら、すぐに食べるのをやめることも大切です。

じゃがいもを大量消費する方法

たくさんのじゃがいもがあるとき、どのように効率よく使いきるか悩むことがありますよね。ここでは、じゃがいもの大量消費に役立つ保存方法や活用法をご紹介します。冷凍保存のコツから変色したじゃがいもの扱い方まで、無駄なく美味しくじゃがいもを使い切る方法を学びましょう。

冷凍保存のメリットとデメリット

じゃがいもを大量に手に入れたときや、使い切れないときには、冷凍保存が一つの選択肢となります。しかし、じゃがいもの冷凍保存には知っておくべきメリットとデメリットがあります。

まず、冷凍保存の最大のメリットは、長期保存が可能になることです。適切に冷凍されたじゃがいもは、1〜2か月程度の保存が可能です。これにより、じゃがいもが安い時期にまとめ買いして、必要なときに使うという経済的な調理計画が立てられます。また、あらかじめ下処理をしておくことで、調理時間の短縮にもなります。

もう一つの大きなメリットは、芽が出るのを防げることです。冷凍状態ではじゃがいもの成長が止まるため、芽が出る心配がありません。これにより、ソラニンなどの有毒成分の増加を防ぐことができます。

特に大量のじゃがいもを一度に使い切れない場合には、一部を冷凍保存することで、無駄なく安全に消費することができます。

しかし、デメリットも存在します。最も大きなデメリットは、解凍後の食感の変化です。じゃがいもは水分が多い野菜のため、冷凍・解凍の過程で細胞構造が破壊され、解凍後はもともとの食感が失われ、水っぽくなることがあります。特に生のままのじゃがいもを冷凍すると、解凍後は黒ずんだり、スポンジ状になったりすることもあります。

このデメリットを軽減するためには、冷凍前に一度加熱調理することが重要です。茹でる、蒸す、電子レンジで加熱するなどの方法で、じゃがいもに一度火を通してから冷凍すると、解凍後の食感の変化を最小限に抑えることができます。

ただし、完全に元の食感を維持することは難しいため、冷凍じゃがいもは、ポタージュスープやコロッケ、マッシュポテトなど、食感の変化が気にならない料理に使うのがおすすめです。

冷凍方法としては、皮をむいて一口大に切ったじゃがいもを茹でるか蒸し、粗熱を取った後、平らに並べてラップで包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍します。このとき、じゃがいもが重ならないように平らに並べると、必要な分だけ取り出しやすくなります。

また、冷凍前に完全に乾燥させることで、冷凍焼けを防ぎ、品質を保つことができます。

解凍方法も重要です。じゃがいもは自然解凍ではなく、凍ったまま調理に使う方が良い結果が得られることが多いです。例えば、冷凍じゃがいもをそのままスープに入れたり、マッシュポテト用に解凍せずに再加熱したりすると、水分の分離を最小限に抑えることができます。

最後に、全てのじゃがいも料理が冷凍に向いているわけではないことを覚えておきましょう。特に、サラダやきんぴらなど、じゃがいもの食感が重要な料理は、冷凍じゃがいもでは満足のいく仕上がりにならないことがあります。冷凍保存は便利ですが、料理の特性に合わせて使い分けることが大切です。

変色したじゃがいもはどうする?

じゃがいもを切ったり、皮をむいたりした後、しばらく放置すると、表面が赤褐色や黒っぽく変色することがあります。これは、じゃがいもに含まれるポリフェノール類が、空気中の酸素と反応して酸化することで起こる現象です。この変色は見た目の問題であり、基本的には食べても健康上の問題はありません。

しかし、美味しく調理するためには、変色を防いだり、変色したじゃがいもを上手に使ったりする方法を知っておくと便利です。

まず、じゃがいもの変色を防ぐ方法としては、切ったり皮をむいたりしたじゃがいもを水につけておくことが最も簡単で効果的です。水に浸すことで空気との接触を防ぎ、酸化反応を抑えることができます。

特に、水に少量の酢やレモン汁(水1リットルに対して小さじ1程度)を加えると、酸の作用でより効果的に変色を防ぐことができます。

もし調理までに時間がある場合は、ボウルに水を張り、その中にじゃがいもを完全に浸しておきます。ただし、長時間水に浸していると、水溶性の栄養素が流れ出てしまうため、できれば2時間以内に調理することをお勧めします。

また、冷水を使うことでじゃがいもの呼吸を遅らせ、さらに変色を抑える効果があります。

すでに変色したじゃがいもは、調理方法によって上手に対処できます。例えば、フライドポテトやポテトチップスなど、高温で調理する料理では、変色は調理過程で目立たなくなることが多いです。また、カレーや煮込み料理のように、他の材料や調味料と混ざり合う料理も、変色が気になりません。

マッシュポテトを作る場合は、変色したじゃがいもでもつぶして牛乳やバターと混ぜることで、見た目の問題はほとんど解消されます。また、ポテトサラダの場合は、マヨネーズやヨーグルトなどの白い調味料と混ぜることで、変色が目立たなくなります。

変色したじゃがいもを使う際の一つのコツは、料理の彩りを工夫することです。例えば、パセリやディルなどのハーブを加えたり、パプリカやコーンなどのカラフルな野菜と組み合わせたりすることで、見た目も美しい料理に仕上げることができます。

また、じゃがいもの変色と緑色化は全く異なる現象であることを理解しておくことが重要です。変色(褐色化)は見た目の問題であり、食べても問題ありませんが、緑色化はソラニンの増加を示している可能性があるため、その部分は取り除く必要があります。両者を混同しないようにしましょう。

最後に、変色したじゃがいもを使う際には、念のため調理前に変色部分を軽く水で洗い流すことをお勧めします。これにより、表面の酸化物質を一部取り除き、よりきれいに仕上げることができます。

特に、ポテトサラダやじゃがいもの素揚げなど、見た目が重要な料理の場合は、この一手間が料理の仕上がりを大きく左右します。

収穫後の管理と注意すべき点

家庭菜園でじゃがいもを育てている方や、農家から直接購入した新鮮なじゃがいもを扱う場合、収穫後の適切な管理方法を知っておくことが重要です。収穫直後のじゃがいもは、適切な処理と保存によって長期間美味しく食べることができます。

まず、収穫したじゃがいもは、すぐに水で洗わないことが基本です。じゃがいもに付着している土には保護効果があり、洗うことで皮が傷つきやすくなったり、湿気を含みやすくなったりします。収穫時に大きな土の塊は軽く落とす程度にして、乾いた状態で保存するのが理想的です。

どうしても洗う必要がある場合は、完全に乾かしてから保存するようにしましょう。

収穫直後のじゃがいもには「キュアリング(治癒)」と呼ばれる過程が必要です。これは、じゃがいもの表面の小さな傷や切り口を自然治癒させる過程で、保存性を高めるために重要です。

具体的には、収穫後のじゃがいもを風通しの良い涼しい場所(15〜20℃程度)で1〜2週間程度置いておきます。この間に、表面の傷がコルク化して治癒し、長期保存に適した状態になります。

キュアリング中や保存中は、じゃがいもが直射日光に当たらないように注意することが極めて重要です。光に当たるとクロロフィルが生成され、同時に有毒成分のソラニンも増加します。暗所か、少なくとも光を通さない袋や容器に入れて保存しましょう。

収穫後のじゃがいもは選別も重要です。傷があるもの、虫食いがあるもの、形が極端に変形しているものなどは、長期保存には向かないため、早めに使うようにしましょう。

特に傷のあるじゃがいもは、そこから腐敗が進むことがあるため、健全なじゃがいもと一緒に保存すると、他のじゃがいもにも悪影響を及ぼす可能性があります。

じゃがいもの品種によっても保存適性は異なります。一般的に、男爵薯(だんしゃくいも)やメークインなどのでんぷん質の多い品種は保存性が高く、新じゃがいもと呼ばれる早生種は保存性が低い傾向があります。品種に合わせた消費計画を立てることも大切です。

収穫後のじゃがいもを長期保存する場合は、理想的には温度7〜10℃、湿度80〜90%の環境が最適です。ただ、一般家庭でこのような環境を常に維持するのは難しいため、季節によって保存場所を変えるなどの工夫が必要になります。

例えば、冬場は室内の比較的涼しい場所(床下収納など)、夏場は冷蔵庫の野菜室(ただし、あまり低温になりすぎないように注意)などを利用するとよいでしょう。

最後に、定期的な管理も重要です。保存中のじゃがいもは1〜2週間に一度は状態をチェックし、芽が出始めているものや、柔らかくなっているものは早めに使うようにしましょう。また、腐敗の兆候があるものは直ちに取り除き、他のじゃがいもに影響が広がらないようにします。

じゃがいもと玉ねぎの保存比較

じゃがいもと玉ねぎは料理によく使われる食材ですが、保存方法や相性についてはあまり知られていないことも多いです。ここでは、両者の適切な保存方法や一緒に保存する際の注意点、それぞれの食材の有効活用法について詳しく見ていきましょう。

知識を深めて、食材を無駄なく使いこなしましょう。

野菜同士の相性について

じゃがいもと玉ねぎは料理では相性の良いコンビですが、保存に関しては必ずしも相性が良いとは言えません。この二つの野菜を保存する際の相性や、他の野菜との組み合わせについて理解することは、食材の鮮度を保ち、無駄を減らすために重要です。

まず、じゃがいもと玉ねぎの保存環境の違いについて見てみましょう。じゃがいもの理想的な保存環境は、温度7〜10℃、湿度80〜90%の暗所です。一方、玉ねぎは温度10〜15℃、湿度65〜70%の通気性の良い場所が理想的です。

つまり、じゃがいもはやや低温で湿度が高い環境を好み、玉ねぎはやや温度が高く、乾燥した環境を好むのです。

この保存環境の違いから、じゃがいもと玉ねぎを同じ容器や同じ場所で密接に保存することは、どちらかの保存に最適ではない環境になってしまいます。また、玉ねぎはエチレンガスを放出し、近くにある野菜の発芽や老化を促進することがあります。

じゃがいもと玉ねぎを近くに置くと、じゃがいもの芽が出やすくなる可能性があるのです。

さらに、香りの移りも考慮すべき点です。玉ねぎは強い香りを持つ野菜で、この香りがじゃがいもに移ることがあります。特に密閉された空間では、じゃがいもが玉ねぎの香りを吸収してしまうことがあります。これは料理によっては問題ないかもしれませんが、じゃがいもの風味を生かしたい料理では望ましくないでしょう。

一方で、じゃがいもと相性の良い野菜もあります。例えば、りんごはエチレンガスを大量に放出するため、じゃがいもの近くには置かないほうが良いですが、にんじんやカブなどの根菜類は比較的じゃがいもと同様の保存環境を好むため、同じ場所で保存しても問題が少ない傾向があります。

では、どのようにじゃがいもと玉ねぎを保存すれば良いのでしょうか。理想的には、別々の容器や場所で保存することをお勧めします。じゃがいもは通気性のある紙袋や新聞紙に包み、暗所で保存します。玉ねぎは通気性の良いネットや紙袋に入れ、乾燥した涼しい場所に吊るすか置いておくと良いでしょう。

もし保存場所が限られている場合は、両者の間にある程度の距離を確保するか、封をしない程度に別々の容器に入れて保存することで、互いの影響を最小限に抑えることができます。例えば、キッチンの別々の引き出しや、パントリーの異なる棚に置くなどの工夫が効果的です。

最後に、季節によっても保存場所を変える柔軟性も大切です。夏場は両方とも涼しい場所(床下収納や北向きの押入れなど)を選び、冬場は凍結を避けるために室内の涼しい場所を選ぶと良いでしょう。常に最適な保存環境を提供することで、じゃがいもと玉ねぎの両方を長持ちさせることができます。

食材の有効活用法

じゃがいもと玉ねぎは、どちらも料理の基本となる食材であり、組み合わせて使うことで様々な美味しい料理を作ることができます。これらの食材を無駄なく有効活用するためのアイデアを紹介します。

まず、じゃがいもと玉ねぎの大量消費に役立つ定番料理としては、カレーやシチューが挙げられます。これらの料理は大量のじゃがいもと玉ねぎを使うことができ、冷凍保存も可能なため、作り置きにも適しています。特に、じゃがいもは大きめに切ることで煮崩れを防ぎ、玉ねぎはみじん切りにして炒めることで甘みを引き出すことができます。

次に、じゃがいもと玉ねぎを使った副菜のアイデアとしては、ジャーマンポテトがあります。じゃがいもと玉ねぎをバターで炒め、塩こしょうとハーブで味付けするだけの簡単料理ですが、非常に美味しく、どんな主菜にも合わせやすいです。また、ローストベジタブルも簡単で美味しい活用法です。

じゃがいも、玉ねぎ、にんじんなどの野菜をオリーブオイルと塩こしょうで味付けし、オーブンで焼くだけで、香ばしい一品ができあがります。

じゃがいもと玉ねぎは、スープの具材としても優秀です。特にポタージュスープは、古くなりかけのじゃがいもでも美味しく使うことができるため、食材を無駄にしないという点でおすすめです。じゃがいもと玉ねぎを柔らかく煮て、ミキサーでなめらかにし、牛乳や生クリームを加えるだけで、クリーミーなポタージュスープの完成です。

また、じゃがいもの皮や玉ねぎの外皮など、通常捨ててしまう部分も有効活用できます。じゃがいもの皮は、洗ってきれいにした後、オリーブオイルと塩で味付けしてオーブンで焼くと、ポテトチップスのようなおつまみになります。玉ねぎの外皮は、だしを取るときに加えると、美味しいだしができます。

これらの「廃棄部分」も、安全に食べられる部分は極力活用することで、食材の無駄を減らすことができます。

さらに、じゃがいもと玉ねぎは保存食への加工も可能です。例えば、じゃがいもをスライスして乾燥させれば、ドライポテトチップスになります。玉ねぎはスライスして砂糖と酢で漬けると、甘酢玉ねぎとして冷蔵庫で1〜2週間保存できます。

これらの保存食は、少量ずつ長期間にわたって使うことができるため、大量に食材がある場合に便利です。

最後に、少し傷んできた食材の救済方法も知っておくと良いでしょう。少し柔らかくなってきたじゃがいもは、マッシュポテトやポテトコロッケなど、つぶして使う料理に向いています。玉ねぎは少し古くなると辛みが増しますが、炒めることで甘みが出るため、炒め物や煮込み料理に使うことができます。

食材の状態に合わせて料理を選ぶことで、最後まで美味しく食べきることが可能です。

保存方法のランキング

じゃがいもと玉ねぎの様々な保存方法について、効果や実用性の観点からランキング形式で紹介します。それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、自分の生活スタイルや環境に合った保存方法を選んでみましょう。

【じゃがいもの保存方法ランキング】

1位:紙袋・新聞紙包みでの常温暗所保存

最も効果的でシンプルな方法です。じゃがいもを重ならないように並べ、新聞紙で包むか通気性の良い紙袋に入れ、直射日光の当たらない暗所で保存します。温度は7〜10℃が理想的ですが、一般家庭では涼しい場所を選ぶことで代用できます。この方法の最大のメリットは、適度な通気性と湿度を保ちながら、光を遮断できることです。

デメリットは、季節や住環境によっては理想的な温度を維持するのが難しい点です。

2位:段ボール箱での保存

段ボール箱にじゃがいもを入れ、上から新聞紙で覆って暗所に置く方法です。段ボールは通気性があり、湿気を適度に調整する効果があります。また、箱の中に新聞紙やキッチンペーパーを敷くことで、余分な湿気を吸収してくれます。大量のじゃがいもを整理して保存できる点がメリットですが、場所を取るのがデメリットです。

3位:野菜室での保存

冷蔵庫の野菜室で保存する方法です。ただし、一般的な冷蔵庫の温度(3〜5℃)はじゃがいもにとってやや低すぎるため、長期保存には向いていません。また、冷蔵庫内は比較的乾燥しているため、湿らせたキッチンペーパーで包むなどの工夫が必要です。

メリットは、夏場など室温が高い時期でも一定の低温を保てることですが、低温によるデンプンの糖化や、乾燥による萎びが起こりやすいというデメリットがあります。

4位:専用の野菜ストッカーでの保存

陶器や木製の専用ストッカーに入れて保存する方法です。これらの素材は湿度を適度に保ち、じゃがいもにとって良い環境を作ります。特に陶器製のポテトストッカーは、光を完全に遮断し、適度な湿度を保つのに優れています。

見た目も良く、キッチンインテリアとしても機能するのがメリットですが、コストがかかることや、大量のじゃがいもを保存するには複数必要になる点がデメリットです。

5位:冷凍保存

調理前のじゃがいもを下処理して冷凍保存する方法です。生のままでは冷凍に向かないため、茹でるか蒸してから冷凍します。メリットは長期保存(1〜2か月)が可能なことと、調理時間の短縮になることですが、解凍後の食感が変わることや、全ての料理に使えるわけではない点がデメリットです。

【玉ねぎの保存方法ランキング】

1位:ネットバッグでの吊り下げ保存

玉ねぎを通気性の良いネットバッグに入れて吊り下げる方法です。これにより、全方向から空気が循環し、カビや腐敗を防ぎます。温度10〜15℃、湿度65〜70%の涼しく乾燥した場所が理想的です。

メリットは長期保存(1〜2か月)が可能なことと、スペースを有効活用できることですが、吊り下げるフックや場所が必要になる点がデメリットです。

2位:牛乳パックやペットボトルを利用した保存

牛乳パックを横向きに切って作ったケースや、底を切ったペットボトルに玉ねぎを1個ずつ入れて保存する方法です。これにより、玉ねぎ同士が接触せず、カビの拡散を防ぐことができます。また、傷みが進んだ玉ねぎをすぐに見つけて取り除くことも容易です。

手作りできるエコな点がメリットですが、玉ねぎの数が多いと準備が手間になるというデメリットがあります。

3位:新聞紙包みでの常温保存

玉ねぎを一つずつ新聞紙で包んで保存する方法です。新聞紙は湿気を吸収し、玉ねぎ同士の接触を防ぎます。特に、玉ねぎの首の部分(葉が出ていた部分)までしっかり包むことがポイントです。シンプルで材料費がかからない点がメリットですが、新聞紙の交換が必要なこともあるというデメリットがあります。

4位:冷蔵庫の野菜室での保存

玉ねぎを冷蔵庫の野菜室で保存する方法です。通気性のある袋やネットに入れることが重要です。夏場など室温が高い時期に有効ですが、冷蔵庫内は湿度が低いため、玉ねぎが乾燥しやすいというデメリットがあります。また、冷蔵庫内の他の食品に玉ねぎの香りが移る可能性もあるため、密閉容器に入れるなどの工夫が必要です。

5位:カットした玉ねぎの保存

使いかけの玉ねぎをラップで包んで冷蔵保存する方法です。切り口をしっかりラップし、できるだけ空気に触れないようにすることがポイントです。3〜4日程度の短期保存に向いています。また、みじん切りなど小さく切った玉ねぎは、密閉容器に入れて冷凍保存することも可能です。

手間なく残りを保存できるメリットがありますが、保存期間が短いというデメリットがあります。

以上のランキングは一般的な目安であり、実際には各家庭の環境や使用頻度によって最適な方法は異なります。いくつかの方法を試して、自分の生活スタイルに合った保存方法を見つけることをお勧めします。

食材としてのじゃがいもの魅力

じゃがいもは世界中で愛される食材であり、その栄養価や多様な調理法で私たちの食生活を豊かにしてくれています。ここでは、じゃがいもの栄養面での特徴や、様々な料理法、家庭での活用法について詳しく見ていきましょう。じゃがいもの魅力を再発見して、より一層美味しく楽しむための知識を深めましょう。

栄養価と健康への影響

じゃがいもは、主食としても副菜としても使える汎用性の高い食材ですが、その栄養面での特徴はあまり知られていないかもしれません。じゃがいもに含まれる栄養素とその健康効果について詳しく見ていきましょう。

まず、じゃがいもの主要な栄養素はでんぷんです。でんぷんは複合炭水化物の一種で、私たちの体のエネルギー源となります。じゃがいもは100gあたり約17gの炭水化物を含み、そのほとんどがでんぷんです。

このでんぷんはゆっくりと消化・吸収されるため、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。特に、じゃがいもを冷やして食べると「レジスタントスターチ」という消化されにくいでんぷんが増え、さらに血糖値の上昇を緩やかにする効果があります。

次に注目すべきはビタミンCです。じゃがいもは100gあたり約30mgのビタミンCを含んでおり、これは成人の1日の推奨摂取量の約1/3に相当します。一般的に野菜や果物に多く含まれるビタミンCですが、じゃがいもからも意外に多く摂取できるのです。

ビタミンCは抗酸化作用があり、免疫機能の維持や、コラーゲンの生成を助け、肌の健康維持にも寄与します。ただし、ビタミンCは熱に弱い性質があるため、茹でるよりも蒸す調理法のほうが、ビタミンCの損失を最小限に抑えることができます。

じゃがいもにはカリウムも豊富に含まれています。カリウムは体内の水分バランスを調整し、血圧を正常に保つ働きがあります。

高血圧の予防・改善に役立つとされ、むくみの解消にも効果があるとされています。じゃがいも100gあたり約410mgのカリウムを含んでおり、これは日本人の1日の推奨摂取量(2000〜2500mg)の約1/5に相当します。

また、じゃがいもには食物繊維も含まれています。特に皮の近くに多く含まれているため、皮ごと食べる調理法を選ぶと、より多くの食物繊維を摂取できます。

食物繊維は腸内環境を整え、便秘の予防や改善に役立ちます。また、食物繊維は腹持ちを良くする効果もあるため、ダイエット中でもじゃがいもを適量摂ることで、満腹感を維持しやすくなります。

栄養素の中でも特に注目されているのが、じゃがいもに含まれる「グルコマンナン」という水溶性食物繊維です。グルコマンナンは水分を吸収して膨れる性質があり、腸内で体積を増やすことで満腹感を与えます。また、コレステロールの吸収を抑える効果も期待されています。

じゃがいもの栄養価を最大限に活かすためには、調理方法にも注意が必要です。油で揚げると脂肪分が大幅に増加し、カロリーも高くなります。一方、蒸す、茹でる、オーブンで焼くなどの調理法は、余分な脂肪を加えることなく、じゃがいもの栄養を効率よく摂取できます。

最後に、じゃがいもの種類によっても栄養価に若干の違いがあります。例えば、紫色や赤色のじゃがいもには、アントシアニンというポリフェノールの一種が含まれており、これには強い抗酸化作用があるとされています。様々な種類のじゃがいもを取り入れることで、より多様な栄養素を摂取することができるでしょう。

じゃがいも料理のレシピ集

じゃがいもは世界中で愛されている食材であり、国や地域によって様々な調理法が存在します。ここでは、和洋中とさまざまな国の料理からじゃがいもを使ったレシピをご紹介します。これらのレシピを参考に、じゃがいも料理のレパートリーを広げてみましょう。

【和食のじゃがいもレシピ】

- 肉じゃが

日本の家庭料理の定番です。じゃがいも、にんじん、玉ねぎなどの野菜と牛肉や豚肉を、醤油、みりん、砂糖などで甘辛く煮込みます。ポイントは、じゃがいもを最初に油で炒めることで煮崩れを防ぎ、味をしっかり含ませることです。また、最後に煮汁を少し残して火を止めると、冷めても味がしみて美味しくなります。 - じゃがいもの煮っころがし

じゃがいもだけをシンプルに調味料で煮込む料理です。だし汁、醤油、みりん、砂糖で味付けし、ゆっくり煮込むことでじゃがいもの中まで味が染み込みます。最後に一煮立ちさせて水分を飛ばすと、照りが出て見た目も美しく仕上がります。 - きんぴらじゃがいも

千切りにしたじゃがいもを、ごま油で炒め、醤油と砂糖で味付けし、最後に白いりごまを振る料理です。シャキシャキとした食感が特徴で、お弁当のおかずにもぴったりです。ポイントは、じゃがいもを水にさらしてから使うことで、シャキシャキ感を保つことができます。

【洋食のじゃがいもレシピ】

- クリームシチュー

じゃがいも、にんじん、玉ねぎなどの野菜と鶏肉を煮込み、牛乳やクリームでまろやかに仕上げる料理です。じゃがいもの一部をつぶすことで、とろみが増し、コクのある仕上がりになります。香辛料にナツメグを加えると、より本格的な味わいになります。 - ポテトグラタン

じゃがいもを薄切りにし、牛乳、生クリーム、チーズなどと一緒にオーブンで焼く料理です。じゃがいもの間にベーコンやほうれん草を挟むとさらに豪華になります。じゃがいもは均一な厚さに切ることで、火の通りが均等になり、美味しく仕上がります。 - ローストポテト

じゃがいもを一口大に切り、オリーブオイル、塩、ハーブなどと和えてオーブンで焼く料理です。外はカリッと、中はホクホクに仕上がります。ポイントは、じゃがいもをあらかじめ5分程度茹でてから焼くことで、中まで火が通りやすくなります。

【中華料理のじゃがいもレシピ】

- ジャガイモの細切り炒め(土豆絲)

じゃがいもを細切りにし、唐辛子やニンニクと一緒に炒める中国料理です。じゃがいもがシャキシャキとした食感を保つように、短時間で手早く炒めるのがポイントです。酢を少し加えると、風味が増し、じゃがいもの変色も防げます。 - じゃがいものチリソース炒め

じゃがいもを短冊切りにし、豚ひき肉と一緒に炒め、豆板醤やオイスターソースで味付けする料理です。じゃがいもは先に茹でておくか電子レンジで加熱しておくと、炒め時間が短縮でき、味が染み込みやすくなります。

【世界のじゃがいもレシピ】

- スペイン風オムレツ(トルティージャ)

じゃがいもと玉ねぎを薄切りにし、たっぷりのオリーブオイルでじっくり炒め、溶き卵と混ぜて両面を焼く料理です。じゃがいもに火が通り、柔らかくなるまでじっくり炒めることがポイントです。冷めても美味しいので、ピクニックやお弁当にも最適です。 - インドのアルゴビ

じゃがいもとカリフラワーをカレースパイスで炒める北インドの料理です。クミン、コリアンダー、ターメリックなどのスパイスを効かせ、水分を飛ばしながら炒めることで、香り高い一品に仕上がります。じゃがいもとカリフラワーは同じくらいの大きさに切ると、火の通りが均等になります。 - ペルーのカウサ

マッシュポテトにライムの絞り汁と黄色唐辛子のペーストを混ぜ、ツナやアボカドなどを挟む層状のペルー料理です。マッシュポテトは温かいうちに調味料と混ぜると、均一に味が馴染みます。彩り豊かな前菜として人気があります。

以上のレシピは、じゃがいもの多様な調理法の一部に過ぎません。じゃがいもは調理法によって全く異なる食感と味わいを楽しむことができる、非常に魅力的な食材です。ぜひ様々なレシピに挑戦して、じゃがいも料理の幅を広げてみてください。

家庭料理でのじゃがいも活用法

じゃがいもは家庭料理の強い味方です。安価で保存がきく上に、様々な調理法に対応できる万能選手。ここでは、日常の食事でじゃがいもをより活用するためのアイデアやコツをご紹介します。

【じゃがいもの下ごしらえテクニック】

- 皮むきの効率化

じゃがいもの皮をむく前に、皮に十字の切れ込みを入れてから茹でると、皮がむきやすくなります。または、茹でた後に冷水に浸してからむくと、皮が簡単にむけます。また、ピーラーを使う場合は、じゃがいもを水につけながらむくと、水溶性のでんぷんが水に流れ、ピーラーが滑らかに動きやすくなります。 - 変色防止の工夫

切ったじゃがいもは空気に触れると酸化して変色します。これを防ぐには、切ったじゃがいもをすぐに水に浸しておきます。さらに、水に少量の酢やレモン汁を加えると、より効果的に変色を防げます。また、調理の直前に切ることも有効な方法です。 - 時短テクニック

じゃがいもを早く茹でるには、最初に電子レンジで2〜3分加熱してから茹でると時間が短縮できます。また、じゃがいもを小さく切ってから茹でるのも早く火が通るコツです。圧力鍋を使うと、茹で時間が通常の3分の1程度に短縮できます。

【じゃがいもをアレンジする基本テクニック】

- マッシュポテトの活用法

マッシュポテトは、それだけでも美味しい副菜ですが、様々なアレンジが可能です。例えば、マッシュポテトにチーズや刻んだハーブを混ぜると風味豊かになります。また、マッシュポテトをパン粉をまぶして油で揚げると、簡単なコロッケになります。さらに、マッシュポテトを使ってグラタンやシェパーズパイのトッピングにすることもできます。 - 余ったじゃがいも料理のリメイク

ポテトサラダが余ったら、小さく丸めてパン粉をまぶし、油で揚げるとポテトコロッケの完成です。また、茹でじゃがいもが余ったら、潰してチーズと混ぜ、トーストの上に乗せてオーブンで焼くと、簡単なポテトチーズトーストができます。肉じゃがが余ったら、溶き卵と混ぜて焼くと、肉じゃが入りの卵焼きになります。 - じゃがいもの皮の活用

通常捨ててしまうじゃがいもの皮も、実は調理次第で美味しく食べられます。きれいに洗ったじゃがいもの皮は、オリーブオイルと塩をまぶしてオーブンで焼くと、ポテトチップス風のおつまみになります。また、皮をスープのだしとして使うこともできます。皮にはビタミンやミネラルが多く含まれているため、栄養面でも優れています。

【家族みんなが喜ぶじゃがいも活用術】

- 子どもが喜ぶじゃがいも料理

子どもは一般的にじゃがいも料理を好むことが多いですが、より喜ばれる工夫としては、形や見た目を楽しくすることが効果的です。例えば、マッシュポテトで動物の形を作ったり、ポテトフライを星型や花型にカットしたりすると、食べる楽しさが増します。また、チーズと組み合わせたり、ケチャップやマヨネーズといった子どもが好きな調味料を使ったりするのもおすすめです。 - 大人向けの洗練されたじゃがいも料理

じゃがいもはシンプルな食材ですが、調理法を工夫することで、大人の食卓にふさわしい洗練された料理にもなります。例えば、じゃがいもを薄くスライスしてロゼット状に並べ、オリーブオイルとハーブをかけてオーブンで焼く「ポテトロゼット」は見た目も美しく、パーティーやおもてなし料理に最適です。また、じゃがいもをくり抜いて中に詰め物をする「ベイクドポテト」も、具材によって様々な味わいを楽しめる大人向け料理です。 - 健康志向の方向けのじゃがいも料理

カロリーや栄養バランスを気にする方には、油を使わないじゃがいも料理がおすすめです。例えば、じゃがいもを蒸したり、オーブンで焼いたりする調理法は、余分な油を加えることなく、じゃがいも本来の味を楽しめます。また、じゃがいもと他の野菜を組み合わせたサラダや、豆乳を使ったクリームスープなど、ヘルシーながらも満足感のある料理も人気です。

じゃがいもは調理法次第で無限の可能性を秘めた食材です。ぜひこれらのアイデアを参考に、日々の食事にじゃがいもを取り入れて、家族全員で美味しく健康的な食生活を楽しんでください。また、季節や旬の食材とじゃがいもを組み合わせることで、一年を通じて飽きのこない食卓を演出することができるでしょう。

まとめ

じゃがいもの芽は取れば食べても大丈夫です。

じゃがいもの芽や緑色の部分にはソラニンやチャコニンといった有毒成分が含まれており、これらは適切に取り除かなければ食中毒の原因となる可能性があります。

しかし、正しい知識と方法で芽を取り除けば、多くの場合じゃがいもは安全に美味しく食べることができます。

芽の取り除き方としては、芽の根元部分までしっかりとくり抜くことが重要です。

また、緑色に変色した部分も同様に取り除く必要があります。

判断に迷った場合は、安全側に倒して使用を控えることも大切です。

特に、芽が大きく成長していたり、じゃがいも全体が緑色になっていたりする場合は、残念ながら食べないほうが無難でしょう。

じゃがいもを長持ちさせるための保存方法も重要です。

直射日光を避け、涼しい暗所で保存することが基本です。

紙袋や新聞紙を活用した保存方法は、家庭でも簡単に実践できる効果的な方法です。

また、玉ねぎなど他の野菜との相性も考慮し、適切に分けて保存することで鮮度を長く保つことができます。

最後に、じゃがいもは栄養価が高く、様々な料理に活用できる素晴らしい食材であることを忘れないでください。

ビタミンC、カリウム、食物繊維などを含み、適切に調理すれば健康的な食生活に貢献します。

世界中の多様なじゃがいも料理を取り入れることで、毎日の食卓がより豊かになるでしょう。

正しい知識を身につけ、安全に配慮しながら、じゃがいもの魅力を最大限に引き出して楽しみましょう。

そうすることで、このシンプルながら奥深い食材との付き合い方がより充実したものになるはずです。